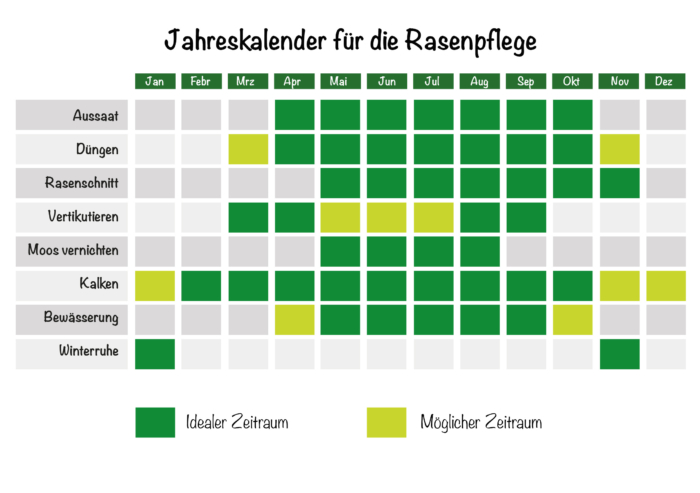

- Der Rasen braucht zu jeder Jahreszeit andere Maßnahmen

- Zur Winterzeit ruht der Rasen und sollte rasen möglichst wenig betreten werden

- Der Rasen sollte zur Wachstumsphase regelmäßig gemäht werden, wenn das Wetter trocken und nicht zu heiß ist

- Vertikutieren hilft bei Moos und Unkraut, Kalk bei saurem Boden und Mooswachstum

Überblick: Die richtige Rasenpflege durch das Jahr

Dass man als Rasenbesitzer zwischen Mai und September gelegentlich mal mähen und den Rasen an heißen Tagen auch wässern sollte, ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Damit ist die Rasenpflege jedoch noch nicht abgehandelt, denn ein gesunder Rasen braucht das ganze Jahr hindurch Aufmerksamkeit. Aus diesem Grund folgt zu Beginn dieses Ratgebers eine Aufstellung der notwendigen Arbeiten.

Rasenpflege im Frühjahr

Rasenpflege im Frühjahr

Das Frühjahr umfasst die Monate März bis Mai. Jetzt gilt es darum, die Spuren des Winters zu beseitigen und durch Frost, Nässe und Schnee verursachte Schäden an der Rasendecke zu beheben. Außerdem muss der Rasen fit für die neue Saison gemacht werden, damit die Gräser kräftig und gesund austreiben.

| Zu erledigende Arbeit | Idealer Zeitpunkt | Durchführung |

|---|---|---|

| Entfernung abgestorbener Rasengräser | März bis April | Durchharken des Rasens mit einem Laubrechen |

| Vertikutieren | März bis April | elektrisch oder per Hand |

| Erste Düngung | Anfang bis Mitte März bei mindestens zehn Grad Celsius | Ausbringen eines Rasendüngers |

| Moos bekämpfen | zum Zeitpunkt der ersten Düngung | Rasendünger mit Moosbekämpfer verwenden |

| Erstes Mähen | ca. zehn Tage nach der ersten Düngung | nicht zu tief schneiden, regelmäßig wiederholen |

| Rasen reparieren | ab April | kahle Stellen neu besäen |

| Neuanlage | ab April | Neuanlage eines Rasens inklusive sorgfältiger Bodenvorbereitung |

TIPP

Auf tonigen Böden in feuchten Gegenden ist ein schöner, grüner und gesunder Rasen nur schwer zu erziehen. Auf solchen Böden kann es sinnvoll sein, einen Rollrasen auf einem Sand- und Schotterbett zu verlegen. Dieses gewährleistet eine gute Drainage, zudem sollten Rasenflächen stets etwas abschüssig liegen. Nur so kann Wasser nicht auf dem Rasen stehen.

Rasenpflege im Sommer

Auch die Sommermonate zwischen Juni und August bedeuten für einen Rasen viel Stress: Die Fläche wird jetzt besonders stark gefordert, indem sie etwa häufig betreten wird. Auch machen Hitze und Trockenheit den Gräsern zu schaffen. Diese Arbeiten stehen in dieser Jahreszeit an.

Rasenpflege im Herbst

Auch zwischen September und November gibt es noch reichlich zu tun, damit der Rasen gut in die winterliche Ruhephase startet und die kalte Jahreszeit mit möglichst wenig Schäden übersteht.

Rasenpflege im Winter

Zwischen November und Februar befindet sich der Rasen in Winterruhe. Während dieser Zeit sollten man die Fläche so wenig wie möglich betreten, was insbesondere bei frostiger Witterung sowie bei Schneefall gilt. Der ideale Zeitpunkt für das Kalken des Rasens ist übrigens das zeitige Frühjahr: Im Februar stehen die Chancen dafür besonders gut. Alternativ eignet sich auch der späte Herbst zwischen Oktober und November gut für diese Maßnahme.

EXKURS

Rasen richtig anlegen und Probleme vermeiden

Viele Rasenflächen haben deshalb mit Krankheiten und Unkräutern zu kämpfen, weil sie schlicht an einem zu dunklen Standort ausgesät wurden. Insbesondere unter einem dichten Blätterbaldachin gedeihen Gräser nur schlecht, da sowohl Licht- und Wasserknappheit als auch die von den Blättern herabfallenden Tropfen das Graswachstum ganz erheblich behindern. Moos ist häufig die Folge.

Regelmäßig mähen und trimmen

Das Rasenmähen gehört zu den wichtigsten Maßnahmen zur Rasenpflege. Die regelmäßige Mahd sorgt dafür, dass die Gräser immer wieder aufs Neue zum Wachstum angeregt werden und so eine dichte, aufrechte Grasnarbe bilden. Unkräuter haben hier kaum eine Chance, sich durchzumogeln.

Wann und wie oft mähen?

Je nach Region und Witterung beginnt die Mähsaison zwischen März und April und endet zwischen Oktober und November. Wie häufig man tatsächlich mähen muss, hängt vom Rasentyp ab. So müssen Gebrauchsrasen etwa deutlich häufiger zurückgeschnitten werden als etwa eine Wildblumenwiese. Daneben entscheidet die Witterung über die Häufigkeit des Schnitts, da das Wachstum der Gräser wetterabhängig ist. Bei Trockenheit etwa wachsen Gräser nur sehr langsam und müssen daher seltener gemäht werden als etwa in regnerischen und warmen Phasen. Grundsätzlich gilt die Faustregel, dass etwa einmal in der Woche gemäht werden sollte. Bei Frost bleibt der Rasenmäher im Schuppen.

Der richtige Zeitpunkt

Rasenflächen werden am besten dann gemäht, wenn das Gras trocken ist. Die frühen Morgenstunden sowie kurz nach einem Regenguss fallen daher als Zeitpunkte für einen Rasenschnitt aus. Auch die heißen Mittagsstunden eignen sich nicht, da das Gras hierbei nur noch stärkeren Stressoren ausgesetzt wird. Weichen Sie daher möglichst auf die frühen Abendstunden aus.

Auf welche Höhe sollte man Rasengräser mähen?

Rasen darf auf keinen Fall zu tief gemäht werden, da dies für unschöne kahle Stellen sorgt und außerdem das Wachstum von Moos und Unkräutern begünstigt. Halten Sie sich möglichst an die so genannte Drittelregel, wonach die Gräser stets um ein Drittel ihrer aktuellen Höhe beschnitten werden. Ein sechs Zentimeter hoch gewachsener Rasen wird nach dieser Regel um zwei Zentimeter gekürzt und hat somit anschließend eine Höhe von vier Zentimetern – viel niedriger sollten auch die Gräser eines Gebrauchsrasens nicht zurückgeschnitten werden.

Wohin mit dem Rasenschnitt nach dem Mähen?

Das beim Rasenmähen anfallende Schnittgut gehört keinesfalls in den Müll, sondern lässt sich noch sehr gut im Garten nutzen.

- Kompost: Vermischen Sie den frischen Rasenschnitt mit anderen Kompostmaterialien oder bringen Sie ihn als dünne Schicht zwischen anderen Kompostschichten aus. Durch das Kompostieren bleiben die Nährstoffe aus den Gräsern erhalten und sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kohlenstoff und Stickstoff im Komposthaufen.

- Mulchmaterial: Sie müssen den Rasenschnitt jedoch nicht nur auf dem Kompost verrotten lassen, sondern können ihn auch gleich zwischen Gemüsebeeten oder unter Sträuchern und Bäumen verteilen. Hier sorgt das Material für zusätzliche Nährstoffe und verhindert zugleich das Unkrautwachstum.

- Rasendüngung: Mähen Sie mit einem speziellen Mulchrasenmäher, so können Sie das dann stark zerkleinerte Schnittgut als zusätzlichen Nährstofflieferanten auf der Rasenfläche liegen lassen. Allerdings ersetzt diese Mulchung keine Düngung.

Rasen richtig wässern

Rasengräser bestehen zu 80 bis 90 Prozent aus Wasser und haben deshalb – vor allem bei Trockenheit – einen hohen Wasserbedarf. Durchschnittlich müssen Sie während der Sommermonate mit etwa 2,5 Litern Wasser pro Quadratmeter Rasenfläche rechnen. Allerdings handelt es sich hierbei nur um einen Mittelwert, denn er tatsächliche Wasserbedarf hängt von verschiedenen Faktoren ab:

- Standort: Rasenflächen an sehr sonnigen, exponierten Standorten brauchen grundsätzlich mehr Wasser als Rasen an halbschattigen Plätzen.

- Witterung: An heißen Sommertagen ist der Wasserbedarf ebenfalls höher als zu kühleren Zeiten.

- Bodenart: Manche Böden sind gute Wasserspeicher, weshalb Sie hier seltener wässern müssen etwa etwa auf einem leichten Sandboden.

- Rasentyp: Auch bei den verschiedenen Grasarten unterscheidet sich der Wasserbedarf teils erheblich.

Zeitpunkt

Der Rasen muss dringend gewässert werden, wenn sich die Halme nach dem Betreten nicht oder nur sehr langsam wieder aufrichten. Abdrücke sollten nicht länger als 15 bis 20 Minuten sichtbar bleiben, sonst ist es höchste Zeit zum Wässern. Bevorzugen Sie zum Gießen die frühen Morgenstunden, da zu diesem Zeitpunkt die Verdunstungsraten durch Sonneneinstrahlung und Wind nur gering sind. Damit sparen Sie Wasser. Aber auch abends kann der Rasen noch bewässert werden, mittags hingegen nur, wenn es tatsächlich unumgänglich ist und die Pflanzen Durst leiden.

Häufigkeit

Machen Sie nicht den Fehler und wässern Sie Ihren Rasen täglich in kleinen Mengen. damit sorgen Sie nur dafür, dass die Gräser nur flache wurzeln ausbilden und nicht selbst Wasser aus der Erde entnehmen können. Eine tiefgründigere Bewurzelung erzielen Sie hingegen, wenn Sie lediglich ein bis zwei Mal pro Woche zur Gießkanne greifen. Anschließend sollte der Boden bis zu einer Tiefe von rund zehn Zentimetern gut durchfeuchtet sein, weshalb Sie die Fläche mit etwa zehn bis 20 Litern Wasser pro Quadratmeter beregnen müssen. Ein Regenmesser hilft Ihnen, die richtige Menge zu ermitteln.

Vertikutieren und belüften

Einmal im Jahr ist es Zeit, den Rasen von allem Filz sowie von Moos und Unkraut zu befreien. Im Frühjahr sollte man die Fläche mit einem geeigneten Gerät vertikutieren, wobei Sie sowohl den Rasenfilz entfernen als auch dafür sorgen, dass der Rasen belüftet wird.

Zeitpunkt

Der beste Zeitpunkt für diese Maßnahme ist das späte Frühjahr, da der Rasen eventuell durch das Vertikutieren entstandene Schäden dann am besten durch Neuwuchs ausgleichen kann. März und April sind die besten Monate hierfür, wobei man bei Bedarf auch zwischen August und September noch einmal zum Vertikutierer greifen kann. Damit die Maßnahme den bestmöglichen Erfolg hat, sollten man etwa zehn Tage vor dem Vertikutieren düngen.

Durchführung

Schneiden Sie nicht tiefer als maximal ein bis zwei Millimeter in den Boden, da dies die spätere Rasendichte negativ beeinflusst und Sie ja vornehmlich den Rasenfilz entfernen wollen. Vertikutieren Sie stets längs und quer, sodann entfernen Sie das Vertikutiergut vom Rasen und glätten die Oberfläche. Am besten geschieht letzteres durch den ersten Rasenschnitt des Jahres.

Anschließende Arbeiten

Möglicherweise sollten Sie nach dem Vertikutieren nachsäen, um entstandene Lücken in der Grasnarbe zu schließen. Außerdem ist es jetzt sinnvoll, groben Sand auf der Rasenfläche zu verteilen (ca. drei bis vier Liter pro Quadratmeter), um den Boden durchlässiger zu machen. Diese Maßnahme ist jedoch nur auf verdichteten und schweren Böden notwendig. Statt Sand lässt sich auch Urgesteinsmehl verwenden, welches den Rasen zugleich mit wichtigen Spurenelementen versorgt.

Optimal düngen für schöne und gesunde Gräser

„Über den mickrigen Rasen meckern hilft nichts, die richtige Behandlung ist wichtig.“

Die richtige Düngung ist bei der Rasenpflege unerlässlich. Alle Pflanzen – wozu auch die Gräser gehören – brauchen ausreichend Nährstoffe in der richtigen Zusammensetzung, um wachsen und gedeihen zu können. Gerade bei regelmäßig gemähten Rasenflächen ist das dreimalige Düngen im Jahr wichtig, um durch den Schnitt verlorene Nährstoffe wieder zuzuführen. Dabei gilt es, neben einer Unterversorgung auch die Überdüngung zu vermeiden, da diese ebenso schädliche Folgen hat.

Welcher Dünger eignet sich zum Rasendüngen besonders gut?

Wählen Sie für die Rasendüngung möglichst spezielle Langzeitdünger aus, da bei diesen – im Gegensatz zu den schnell wirksamen Sofortdüngern – eine Überdüngung nur schwer möglich ist. Diese Düngemittel geben ihre Nährstoffe nur langsam sowie allmählich an den Boden ab, während bei Kurzzeitdüngern sofort alle Inhaltsstoffe für die Pflanzen verfügbar sind. Dies mag bei Mangelerscheinungen sinnvoll sein, nicht jedoch in der normalen Rasendüngung.

Ein weiterer Nachteil der Sofortdünger besteht darin, dass Sie Ihren Rasen deutlich häufiger versorgen müssen als dies mit einem Langzeitdünger der Fall wäre – diese nämlich wirken je nach Produkt etwa sechs bis zwölf Wochen lang. Achten Sie darauf, einen Volldünger mit einer ausgewogenen Nährstoffmischung zu verwenden. Neben den wichtigsten Hauptnährstoffen Stickstoff, Phosphor und Kalium sollten auch Mineralstoffe und Spurenelemente vorhanden sein.

Wieviel Dünger wird benötigt?

Wieviel Dünger Sie tatsächlich ausbringen müssen, hängt wesentlich von der Zusammensetzung Ihres Gartenbodens ab. Um eine Über- oder Unterversorgung zu vermeiden, sollten Sie daher alle drei Jahre eine Bodenuntersuchung durchführen lassen. Mit der Auswertung erhalten Sie speziell angepasste Nährstoffempfehlungen, mit denen Sie die benötigte Düngermenge ausrechnen können. Die Formel hierfür lautet:

Reinnährstoffmenge (Gramm je Quadratmeter) multipliziert mit 100 und anschließend geteilt durch den Nährstoffgehalt des Düngemittels in Prozent ergibt die benötigte Düngemenge in Gramm je Quadratmeter

Die Reinnährstoffmenge entnehmen Sie der Düngeempfehlung des Bodenlabors, während der prozentuale Nährstoffgehalt des Düngemittels auf der Produktverpackung angegeben ist. Die Angaben gelten stets für bestimmte Nährstoffe, beispielsweise Stickstoff.

TIPP

Bringen Sie die berechnete Düngermenge jedoch nicht auf einmal aus, sondern verteilen Sie sie auf drei bis vier jährliche Gaben.

Wie bringt man den Dünger gleichmäßig auf der Rasenfläche aus?

Am besten bringen Sie den Dünger auf trockenem Rasen aus, damit das Granulat nicht an den feuchten Halmen kleben bleibt. Verwenden Sie für eine gleichmäßige Verteilung einen Streuwagen, allerdings spricht im Grunde auch nichts gegen die althergebrachte Streuverteilung per Hand. Hierbei nehmen Sie das Düngegranulat in die Hand und werfen es breitwürfig aus. Beregnen Sie den Rasen anschließend, damit das Düngemittel in den Boden einsickern kann. Außerdem sollte die Fläche mindestens zwei Tage lang weder gemäht noch betreten werden – ganz besonders nicht von Kindern oder Haustieren.

Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Düngen?

Gedüngt wird der Rasen optimalerweise dreimal jährlich:

- Frühjahrsdüngung: zum Start der Wachstumsperiode, zur Regeneration nach dem Winter

- Düngung im Frühsommer: Im Frühsommer ist der Nährstoffbedarf am höchsten, deshalb wird erneut gedüngt. Diese Düngung stärkt den Rasen zudem vor der Hitze.

- Herbstdüngung: Eine kaliumbetonte Düngung schützt die Gräser vor dem winterlichen Unbill und macht sie widerstandsfähiger gegen Frost.

Rasen kalken – Wann und womit?

Unter anderem aufgrund des sich wiederholenden Mähens, aber auch aufgrund anderer Faktoren verringert sich mit der Zeit der pH-Wert des Rasenbodens. Er versäuert, was sich wiederum in einem schlechteren Wachstum der Gräser sowie in einem vermehrten Auftreten unerwünschter Pflanzen – etwa Moos – zeigt. Optimalerweise sollte der Boden einen pH-Wert zwischen 5,5 und 6,5 aufweisen, weshalb von Zeit zu Zeit das Kalken des Rasens eine sinnvolle Maßnahme darstellt.

Wann sollte man den Rasen kalken?

Machen Sie jedoch nicht den Fehler und kalken einfach drauflos. Tatsächlich sollten Sie zuvor ermitteln, ob das Ausbringen von Kalk überhaupt notwendig ist. Einen Bedarf zeigen beispielsweise so genannte Zeigerpflanzen an, die vornehmlich auf sauren Böden wachsen. Somit ist das vermehrte Auftauchen von Moos, Sauerampfer, Schachtelhalm, Stiefmütterchen, Hornklee oder Gänseblümchen immer ein Warnzeichen. Ein anschließender pH-Test – entweder in einem spezialisierten Labor oder per Teststäbchen aus dem Baumarkt – schafft Klarheit. Besteht tatsächlich ein Bedarf, kalken Sie den Rasen im zeitigen Frühjahr.

So kalken Sie den Rasen richtig

Rasen- oder Gartenkalk (reiner Kalk ist vollkommen ausreichend, Zusätze oder irgendwelche speziellen Kalksorten wie beispielsweise Algenkalk nicht notwendig) bringen Sie im Prinzip genau so aus wie Dünger. Achten Sie jedoch darauf, einen Atem- und Mundschutz, eine Schutzbrille sowie Handschuhe zu tragen. Bringen Sie den Kalk an einem windstillen, trockenen Tag aus und lassen Sie den Rasen anschließend mindestens vier Wochen lang ruhen.

Häufig gestellte Fragen

Was bringt es, den Rasen zu mulchen?

Normalerweise werden dem Rasen durch das Mähen wertvolle Nährstoffe entzogen, zudem kommt es allmählich zu einer Übersäuerung des Bodens. Beides können Sie minimieren, indem Sie das kleingehäckselte Schnittgut auf der Rasenfläche liegen lassen.

In meinem Rasen wächst so viel Moos. Was kann ich dagegen tun?

Moos im Rasen kann verschiedene Ursachen haben: So kann schlicht zu wenig Sonne auf die Rasenfläche scheinen und / oder der Boden zu feucht sein. Auch ein Boden mit zu niedrigem pH-Wert ist ideal für Moos. Finden Sie die Ursache heraus und beseitigen Sie sie, zusammen mit dem Moos. Dieses harken Sie sorgfältig aus dem Rasen heraus und säen eventuelle Kahlstellen neu ein.

Nach welchen Kriterien wähle ich die richtige Rasenmischung aus?

Rasen ist längst nicht gleich Rasen, da es für jeden Verwendungszweck die richtige Mischung gibt. Ein klassisch englischer Rasen beispielsweise sieht zwar schön aus, eignet sich aber nicht für eine starke Beanspruchung wie etwa durch spielende Kinder. Hierfür ist ein Gebrauchsrasen sinnvoller. Soll der Rasen hingegen an einem eher halbschattigen Standort ausgesät werden, so wählen Sie einen Schattenrasen. Dies ist insofern sinnvoll, da die meisten Gräser Sonne bevorzugen.

TIPP

Tiefwurzelnde Unkräuter im Rasen – etwa Löwenzahn – sollten Sie möglichst frühzeitig und vor der Samenreife mit Hilfe eines Unkrautstechers entfernen.

Quelle: Gartenjournal